购

农业

公众号

首页

顶部

简述

昌黎地秧歌是河北省最具代表性的民间舞种之一,分布在河北省昌黎、卢龙、抚宁、乐亭、滦县等地。它最早产生于元代,一直流传至今。昌黎地秧歌以在地面上轻快自如、自由灵活地扭动,做出比较细腻、风趣的戏剧性表演见长。

昌黎地秧歌作为一种传统的民间艺术,最早产生于元代,流传至今,已有千余年的历史。昌黎先民,为祈盼风调雨顺,五谷丰登,而借助无拘无束的手舞足蹈,来抒发情感,磨炼性格,寄托美好生活的向往,这就是昌黎地秧歌的雏型。她历经昌黎人民世世代代不断地继承和发展,从简单到复杂,从低级到高级。从一地摊到舞台,而逐步形成了一个较完善的艺术种类。多少年来,凡遇年节或喜庆日子,地秧歌队伍遍及昌黎城乡,群众自我娱乐,自我演出,自我表现已成为昌黎人民世代相沿的传统习俗。

昌黎地秧歌的演出分场子秧歌和排街秧歌两种形式,场子秧歌即固定于某一场所进行演出,排街秧歌则人数较多,沿街串巷,行进演出,乐队由打击乐和唢呐组成,人数虽少,但声音洪亮,行进方便。

表演形式

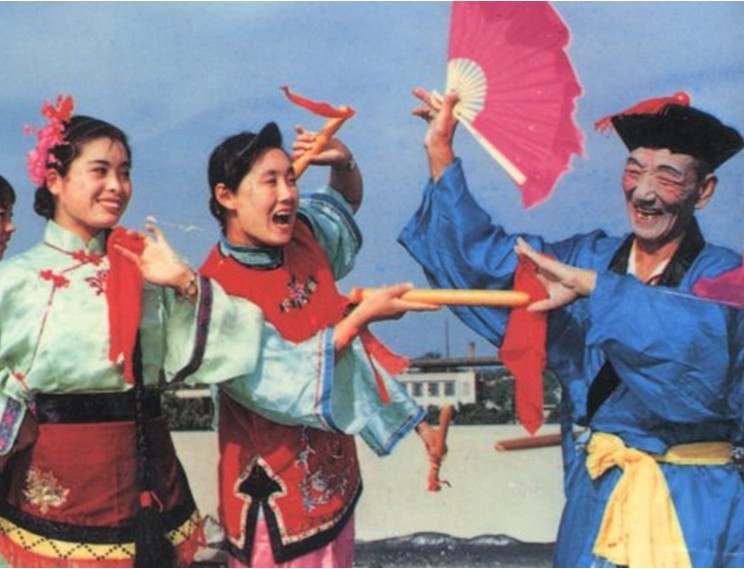

昌黎地秧歌以行当表演为主。主要分妞(类似戏剧中的旦角),丑(类似戏剧中的丑角), (类似戏剧中的彩旦和滑稽老旦)。在表演形式上分排衔秧歌和场子秧歌,可即兴表演,又可表现某一故事情节的小出子。妞、丑角的道具以扇子为主,角的道具以棒捶或团扇为主。各行当的表演各具特色,但总的要求是都要具有体轻、气提、腿沉、腰柔、肩活、腕灵、眼有神等艺术特点。

传承发展

昌黎地秧歌在发展、演变过程中,主要是注重揉进了戏剧性,由传统的歌、舞结合变成了舞、戏结合,突出了秧歌的戏剧表演特点。这样,昌黎地秧歌的角色,最注重的是刻画人物的戏剧形象,而不是单纯地红火、招人。同时,昌黎地秧歌艺人集思广益,把不少戏剧片段移植到秧歌表演中,并把生活中有戏剧性的小故事编排成秧歌“出子”,使地秧歌的表演几乎"戏"连"戏",成为哑剧味道极足的秧歌戏的大荟萃。昌黎地秧歌中的成名之作:跑驴,就是根据传统地秧歌《傻柱子接媳妇》推陈出新,改编而成的。这个节目把北方人钟爱的小毛驴引入秧歌表演,显得异常新颖、活泼。